原創 INBAR 國際竹藤組織

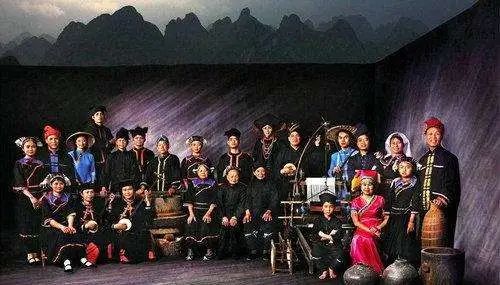

竹與壯族

出于兩點考慮,《源遠流長的民族竹文化》把“壯族”作為“殺青”篇。

一是徐霞客對粵西之竹的偏愛。在筆者看來,徐霞客畢生踐行著“讀萬卷書,行萬里路”,以科學嚴謹的學風和清新優美的文筆,成就了聞名于世的《徐霞客游記》。徐霞客游歷的范圍正是中國竹子的主要分布區,竹在游記中自然不可或缺,其中以《粵西游日記》最為生動和詳盡。如廣西桂林綠竹庵里的竹徑,碧虛閣中的方竹,天妃廟里的竹籬,靈景寺中的竹光旁影,溝漏庵里的篁桂森繞和竹束矩等,以及“斷薪積竹”“鑿痕接竹”“僧布竹承之”等,無不有竹的存在。下面,不妨欣賞幾個精彩片段:

△ 壯族

中南部“村外竹塢蓊叢,坡上密箐蔽空,連麓交蔭,遂南入竹塢中,儋筜萬個。道出其下,如行空翠穴中。村內復得倚云繞翠,修竹回塘之舍。塘上一家結茅而居,每戶有竹,甚有幽致。房屋裂竹為構屋具,取大竹椎扁裂之,片大尺許,而長竟其節,以覆屋兼椽瓦之用。旅行時負竹入溪,伐竹為筏,前者纖引,旁者篙挾。為了在洞中尋找遺丹及仙人米,令多覓竹為炬。”

△ 壯族婦女

西部“初有路影,乃取竹覓筍者所踐;竹盡而上,皆巨茅覆頂,披之不得其隙。土人俱架竹為欄,復編竹斷其隘處,大者十余丈,小者二、三丈,俱可憩可眺。竹欄架高五六尺,以巨竹槌中,徑尺余,架與壁落俱用之,下畜牛豕,上爨與臥處之所托焉。欄內竹梯層層懸綴,爨以方板三四尺鋪竹架之中,置灰爨火,地塊石支鍋而炊。臥室內乃架匡展簟而臥。廚房內外鑿痕接竹,引之成流,以供筒酌,鍋之上三四尺懸一竹筐和編竹架蓖。婦人戴竹絲笠,擔竹筒四枚,其筒長者四、五尺,汲于溪。男人斷薪積竹,用笱捕魚的纖籠篚之屬在水中捕魚。忽聞犬聲,以為有人,久之不見。見竹捆駢置路傍,蓋他村之人乘上無人而竊其筍竹,見人至,輒棄竹而避之巉岨間耳。而竹下龍孫,則悉為竊取者掘索已盡。”

△ 壯族節日

“礱巖普潤寺又五里為白竹江。由興龍庵西上,下山五里為大竹坪。宛轉而下,修竹回巖,更相掩映。歸途采筍竹中,聞聲尋壑,踏月乃返。至角庵基,從觀音竹叢中行(其竹即余鄉盆景中竹,但此處大如管,金寶頂上更大,而筍甚肥美)。一路采,則置路隅,以識來徑。已而觀竹多實,大如蓮肉,小如大豆。從觀音竹中上,又二里,至寶頂殿基。復從叢竹中東北上,其觀音竹更大而筍多,又采而攜之。從密中無由四望,登樹踐枝,終不暢目。已而望竹浪中出一大石如臺。遂取飯,與靜聞就裹巾中的叢竹枝撥而餐之。既而導者益從林中采筍,而靜聞采得竹菰,即竹菌數枚,乃瀹菌煨筍而餐之。夜宿白云庵。晨餐后,先從觀音靜室遙見兩人入箐棘中,問云知為掘青暑者,而不辯其為何。過題龍庵,又見兩人以線絡負四枚,形如小豬而肥甚,當即竹鼯也。筍根稚子。今姑見之矣。大者斤許,小者半斤,索價每頭二分,但活而有聲,不便筐負,乃聽而去。蓋山中三小珍:黃鼠、柿狐、竹豚。唯竹豚未嘗,而無奈其活不能攜,況此時筍過而肥,且地有觀音美筍,其味未必他處能及。又東下五里,左渡小溪,深竹中有寺寂然,則若煉庵。從庵前東南渡橋南上嶺,其地竹甚大,路始分東西岐。”

△ 壯族竹竿舞

二是坡芽歌書唱出了精神之竹。“坡芽歌書,文字之芽”,這是著名語言學家周有光對該書的評價。書中圖符用竹簽蘸上仙人掌寫成,共有81個符號,表達81個壯語詞語或詞組,可導出81首民歌。根據王志芬《云南壯族坡茅歌書符號意義解讀》,有3首直接用竹或筍圖案表述。

△ 壯族節日

第六首剛竹男唱。圖案畫的是兩根竹枝的形狀,竹枝根部畫有一條橫線。歌詞大意:沿著這條河一直往下走,看見青竹十五叢。沒見哪根直,沒見哪節勻,單見這根直,單見這節勻,單見你可愛!最愛的是你的雙眼!最愛的是你的雙唇!你的雙眼微微顫動,眼波流轉就像要說話!你的雙唇微微輕啟,就像含苞欲放的棉花!你的膚色比棉花還要潔白!妹妹的臉啊如此的白嫩嬌俏,有誰能比得上?

第七首慈竹女唱。圖案上畫的是一枝竹子,竹枝根部畫有一條橫線。歌詞大意:沿著這條河一直往下走,長著十五叢名叫“思念”的竹子,竹子叢叢相連、根根相生!阿哥的歌甜啊,甜得就象油脂,柔滑細膩!阿哥的歌美啊,美得就象白嫩細長的河藻葉,飄逸靈動!歌聲漂入長滿蘆葦的河岸,如此絕妙。妹妹我聽了飄飄欲仙,陶醉其中。

第八十一首,也就是最后一首兩棵筍合唱。圖案畫的是兩棵并立的竹筍,竹筍下粗上細,筍上長有葉子。筍剛剛從泥土中冒出來,還未長成竹子,說明兩人的關系剛剛開始,還有共同成長的余地。歌詞大意:兩棵樹同長,兩支筍共生。我倆同時生,爹媽撫養大,叫我倆婚配……

△ 壯族三月三

其它12首與竹或竹制品相關的分別是第八首孤單人、第二十五首棉籃、第二十六首美目、第三十六首抬腿去妹家、第六十六首一間房、第三十七首籠中鴨、第三十九首兩雙筷子、第四十一首裙子、第五十首簸中米、第五十五首網中魚、第五十九首鋤頭第和六十三首同桌吃飯男唱。

霞客游記里的物質之竹絢麗多姿,坡芽歌書里的精神之竹博大精深,所展現的不僅僅是廣西壯族自治區,更是李約瑟筆下,燦爛輝煌的中華“竹子文明”。

“江南千條水,云貴萬重山;五百年后看,云貴勝江南。”明朝開國元勛劉伯溫如是說。600多年過去了,期待著西南之竹能搭上信息化的時代列車,“勝江南”!

△ 壯族服飾

文字丨藍曉光 圖片丨網絡 編輯丨鵬旭

首頁

會員中心

電話