世界竹子看中國,中國竹子看浙江。因為缺乏技術,浙江的竹農曾長期守著竹林難致富。20世紀末,在浙江農林大學的技術支撐下,浙江各地建起毛竹現代科技園,推進竹加工產業發展,開啟了因竹而興、因竹而富的新時代。

在精準服務浙江竹產業發展的基礎上,近年來浙農林大把“科技竹”種到了四川、安徽、重慶、貴州、廣西等地,把科技論文寫在竹產業振興的征程上,為打通“綠水青山就是金山銀山”的轉化通道,助力山區群眾共同富裕探索出一條綠色的道路。

研發科技竹,服務浙江竹產業

竹子,是浙江山區農民重要的收入來源。曾經因為缺乏竹林栽培技術,不少竹農空守竹山難致富。1980年,浙農林大設立了全國首個竹類專門化專業方向,并于20世紀90年代,組建了浙江省竹類研究所,針對竹子領域進行科技攻關和技術推廣。

浙農林大竹產業專家團隊,先后研發了毛竹筍竹林高效經營關鍵技術,提出了一整套毛竹筍竹林豐產高效可持續經營技術。相關技術在浙江遂昌1.56萬畝的毛竹冬筍基地進行定向培育試驗,冬筍產量平均每畝達到357公斤,為全國最高,并在省內外進行推廣。

1990年,方偉教授將雷竹提早出筍技術傳授給杭州市臨安區五馬村村民。從1998年開始,浙農林大科技助力湖州安吉縣建設15萬畝的毛竹現代科技園。針對竹林復合經營、筍用林建設、測土配方施肥開展生產技術實驗和推廣……在專家教授的技術支持下,安吉竹產業發展迅速,走在了全國乃至全世界前列。

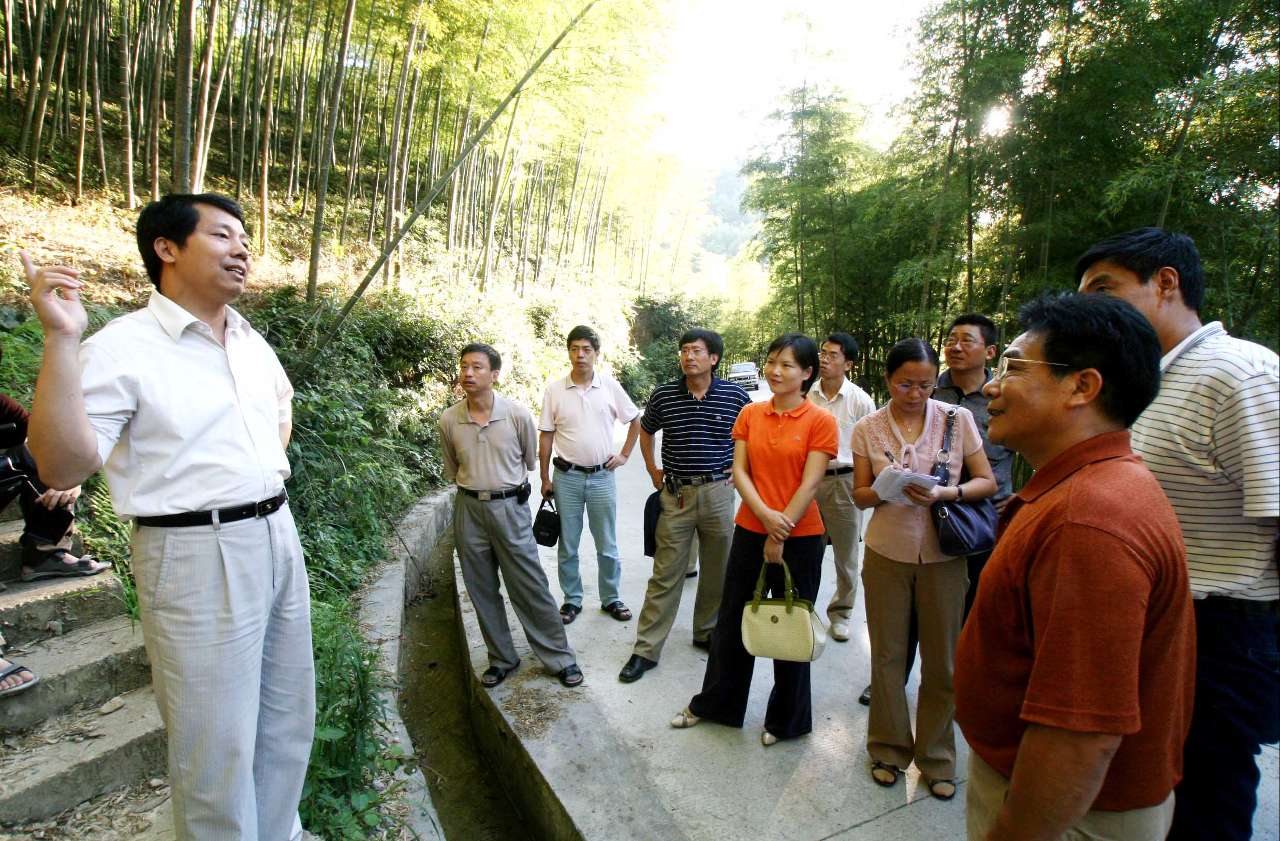

走進農村山區,來到田間地頭開展技術培訓,對于浙農林大竹產業團隊的專家們來說早已是家常便飯。近幾年,浙農林大竹產業團隊在浙江各地早竹筍產區開展各類培訓100多場,輻射推廣面積超過10萬畝,新增效益超過2億元,培養一批“行走于田間地頭,服務于鄉村群眾”的竹筍業鄉土專家團隊。

推廣科技竹,“遠嫁”四川宜賓

四川省宜賓市竹資源富集,是全球最適合竹類生長的區域之一,也是中國十大竹資源富集區之一。從2018年開始,浙農林大應四川省宜賓市邀請,重點幫助宜賓市竹產業發展,指導開展春季移竹造林、筍竹高效利用和安全加工生產等技術服務,就組培室種苗繁育與管理工作、竹子等延遲繼代培養后出現褐化、再生困難等問題,對當地技術人員開展技術培訓。

2020年,浙農林大與四川省宜賓市政府、宜賓學院三方共建全國首個竹學院,全面助力宜賓打造竹產業人才科研的高地,全面服務宜賓竹產業發展。此外,該校還在碩士學位點建設、科技創新平臺和團隊建設、專業建設和人才培養等方面,為竹學院的建設和發展提供技術和人才等方面的支持。

2021年,浙農林大與四川省宜賓市政府簽訂了關于創新驅動推進鄉村振興戰略合作協議。該校進一步發揮國家重點實驗室、國家工程中心等國家級平臺的作用,在筍竹林定向培育、竹食品研發、竹材生物質精煉、竹文化挖掘與應用、竹林生態與康養旅游等方面加強合作,抱團服務四川宜賓林竹產業研究中心、成渝竹產業協同創新中心等建設。

在浙農林大竹產業團隊科技助力下,四川宜賓舉辦首屆中國(宜賓)國際竹產業峰會暨竹產品交易會,推動竹資源培育、竹精深加工、竹文旅發展等6個方面544項重點任務、重大項目落地落實。去年,宜賓竹產業綜合產值超過300億元,與2017年的71.2億元相比,年均增速達97.8%。

科技論文寫在竹產業振興征程上

竹子栽培重點地區,環境雖然好,往往經濟發展相對落后,利用科技助力當地發展竹產業,也成為浙農林大竹產業團隊服務竹產業振興的“精準模式”。除了把“科技竹”種遍浙江、種到四川宜賓外,竹產業團隊還積極對接西南地區竹產業發展工作,把“科技竹”種在綠水青山間。

為助力貴州省雷山縣竹產業發展,浙農林大桂仁意等專家教授經常以微信、電話等形式,持續為當地竹產業發展提供技術指導。重慶市忠縣在浙農林大專家指導下,竹產業實現了從無到有,構建了從引種栽培到竹產品加工銷售,再到竹生態鄉村旅游的全產業鏈布局。

近年來,浙農林大不僅把科技竹種在浙江、四川、安徽、貴州、重慶,更努力把竹子科技論文寫在竹產業振興的征程上。此舉不僅打通了“綠水青山就是金山銀山”的轉化通道,也探索形成了“一根科技竹、兩顆富民果、三副美麗圖”的精準幫扶模式。

浙農林大黨委書記沈滿洪表示,作為浙江省唯一的農林類重點建設高校,浙農林大將繼續踐行“綠水青山就是金山銀山”的辦學使命,著力激發科技人員服務產業發展的能動性,用最新科技成果服務現代農林業發展,主動為竹產業發展遇到的瓶頸問題出謀劃策,為全國竹產業發展、為鄉村全面振興貢獻智慧。(通訊員陳勝偉 光明日報全媒體記者 陸健)

首頁

會員中心

電話